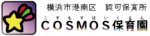

村上康成(作・絵) 徳間書店 2001年

1988年刊行の再刊です。1989年には本作でボローニャ国際児童図書展グラフィック賞を受賞しています。森へキャンプをしに来た家族を、一羽のカケスの視点で見つめる静かな絵本です。

人気のない自然や神社の境内の中に入った時、何か視線を感じたことはありませんか? その視線の主はカケスだったり、カマキリだったり、クマだったり、もしかしたら妖怪や神様だったりするかも知れません。最近では、そんな感覚を得られる場所をパワースポットと呼んだりしていますね。

不気味に思うかも知れませんが、不確定なことに対して「神頼み」したり、収穫感謝やお宮参りに代表される明確な実りに対して神を祀ることであったり、超自然的(超越的)なものの力を折々の生活の中に求める営みはよく見られることです。それと同時に、超自然的(超越的)なものに常に「公徳を積んでいるか、悪徳を重ねていないか」と見られていると感じることは、道徳観や宗教観を得た人間の特性と言えるかも知れません。言い換えると、超自然的(超越的)なものに見つめられていると自覚し、それを集団の中で共有できる存在が人間だと言えるのです1。

とは言え、現代の日本でそのような超自然的(超越的)なものへの親しみ、端的に言えば信心を持っている人はどれほどいるのでしょうか。人間の生活は、発展すればするほど超自然的(超越的)なものの目から逃れがちです。特に、合理主義が生活に深く食い込んでくると人間の信心が引きはがされて行きます。それらは、新宿御苑の森が商業施設のために伐採されたり、イースターやクリスマスが宗教的な意味を漂白されて商業的なイベントになっていたり、水害緩衝地として古来より禁足地となっていた区域を開発して住宅地としていたり2、様々な産業・地域開発の場面で目の当たりにすることができます。

実はこのような問題は、人間が信心を持つようになる原初の時代から発生しています。何でもないにもかかわらず過酷な日々の生活の繰り返しは、超自然的(超越的)なものへの親しみを失わせるには余りあります。そのような日常(ケ)に対して、超自然的(超越的)なものへの親しみを忘れないために行われるものが“祭り(ハレ)”です。その目的は、ケによってすり減った人の心をハレによって再生産・再構築するということにあります。甦り(黄泉:死の世界から還ってくる)とも言えます。つまり、ケとハレを繰り返すことは、日々を生きる中で、人が人として在るために必要な営みなのです。

人は、日常における豊かさを求めて往々にして神殺しを試みます。人の欲による超自然的(超越的)なものへの親しみを欠いた「お祭り」は、ケとハレによる人の心の再生産・再構築を伴わない、ただ楽しいだけの商業的な消費活動となってしまいがちです。昨今のスピリチュアルブームや自然派、コロナ禍が牽引をしたキャンプブームなどに見られる自然との接触がもてはやされる動きは、超自然的(超越的)なものへの親しみを求めようとする心の渇きの現れなのかも知れません。人間も遂には自然へ還ります。超自然的(超越的)なものからの視線を意識した生活をしてみませんか?

(2023年8月 再掲にあたり加筆修正しました)

- ダンバー数(Dunbar’s number)として知られる「人間が安定した社会的な関係を維持できる人数の上限」は150名ほどとなりますが、神や教祖、国民国家や社会主義といった観念的な概念を共有できるようになることで、信者や国民といった150名以上の社会集団を構築することができるようになったと言われています。 ↩︎

- 2014年8月に起こった広島の大規模な土砂災害地のうち、「蛇落地悪谷」という古い地名を持っていた地域がありました。蛇という名は蛇行する土石流を現しているとも考えられ、そこは古来から蛇が落ちてくるような激しい土石流が流れ落ちる谷地であるとして名付けられていたようです。しかし、時代が変わり被害の継承が途絶え、開発などで印象の悪い地名が変更されたことによって、自然に対する畏怖を現した先人の警句が失われたことが、被害を大きくしてしまった要因の一つと言えるのかも知れません(参考:株式会社総合防災ソリューション 危機管理Blog『先人の教え②「自然災害と地名」』) ↩︎